start-02 4. Webサイトの目的とは?

Webサイトの種類を見てもわかるように、Webサイトには各々その企業や個人がWebサイトを作って公開する目的があり、それぞれにゴールがあります。様々な種類があるのは目的やゴールの設定が違うからです。WEBデザイナーはまず、このそれぞれの目的を理解する所から全ては始まります。

では具体的にはどのような目的が挙げられるでしょうか。

- 会社の存在を知ってもらいたい、ブランドのイメージを伝えたい

- 商品やサービスを紹介したい、購入・申し込みをしてもらいたい

- 顧客とのコミュニケーションを図りたい

- 興味を持ってもらい資料請求や問い合わせをしてくれる見込み客を見つけたい

Webサイトを作る前には必ずこの目的を明確にしておく必要性があります。この目的がはっきりしないままだと、サイトのデザインや構築ができないだけでなく、訪れてくるユーザーの立場に立って考えたり、ユーザーのニーズに応えたりすることはできません。

目的が不明な場合は、必ずクライアントに聞きましょう。

たくさんの費用や時間をかけて作っても、なんの効果も期待できない「なんとなく作ったWebサイト」になってしまい、公開後の運用も難しくなります。

4.1 プロモーション

そして、Webサイトは作っただけでは誰も見にきてはくれません。Webサイトの目的を達成するために、まずはサイトの存在を知ってもらうことが必要となります。

この「Webサイトの存在を知ってもらう」ためには「プロモーション」を行います。

プロモーションとは、製品やサービスを認知してもらい、販売につなげる活動や手法を広く総評したものです。Webでは「サイトの存在を知ってもらい、定めた目標を達成するために必要な手法」ということになります。

Webプロモーションには主に以下のようなものがあります。

SEO(検索エンジン最適化)

GoogleやYahoo!などの検索エンジンの結果ページに上位表示させ、ターゲットユーザーに見つけてもらいやすくします。特定のキーワードで検索してきたターゲットユーザーのニーズに応えるコンテンツが必要です。

SEOだけでの上位表示は時間がかかり、キーワードによってはとても難しい場合もありますが、成功すれば長期的な効果が期待できるため、プロモーションの基本として必須と言えるでしょう。

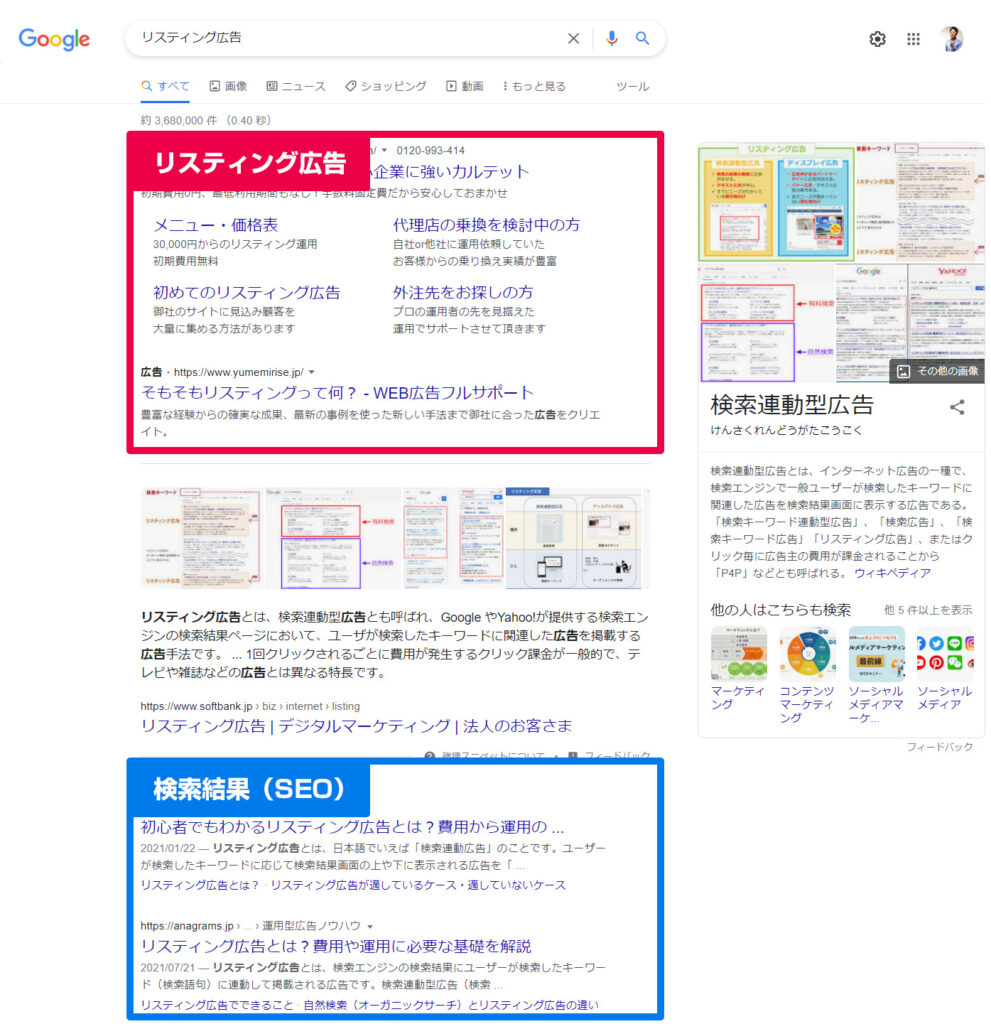

リスティング広告

検索結果ページに表示させるテキスト広告のことです。検索されるであろうキーワードを購入し、上位表示させます。SEOに比べ、料金を支払えばすぐに上位表示させることが可能ですが、購入しているキーワードでどのくらいの効果が出ているのか成果を見ながら、別のキーワードを検討するなど細かな管理が必要となります。表示させるだけでは料金がかからず、クリックされて初めて料金が発生する成果報酬型の広告です。

SEOとリスティング広告を合わせてSEMと呼びます。

アフィリエイト広告

主に事業者を介して、ブログやWebサイト、メールマガジンなどに商品やサービスへの誘導リンクを貼ってもらい、そのリンクを経由して申し込みや購入、問い合わせなどが発生した場合に報酬を支払います。

アフィリエイトの広告掲載先のことを「アフィリエイター」と言いますが、その掲載先が商品やサービスのイメージを壊さないか注意する必要があります。

よくキャッチ―な謳い文句で【〇〇詐欺】など、アクセスを集めやすいキーワードでユーザーを集めてくることもありますが、販売者からすると検索結果に詐欺、詐欺、詐欺と表示され、サービスイメージを壊してしまうことがよくありますので、消費者目線でもしっかりと内容を把握し、情報を取捨選択する目を養っていきましょう。

リスティング広告と同じ成果報酬型の広告で、申し込みや購入、問い合わせなどが発生した時点で報酬を支払うことになります。一般的に報酬金額は商品やサービス価格に連動して高価な報酬が支払われる場合が多いです。

また、ランキングサイトなどもアフィリエイトではよく見かけます。

第1位のものから順に報酬が高い順にオススメ紹介されている場合が多いです。

SNS広告

FacebookやTwitterなどのSNSに配信する広告です。自社でSNSを運用し、ユーザーに認知してもらったり、コミュニケーションを図ったりする「ソーシャルメディアマーケティング(SMM)」という手法もありますが、料金を支払って配信する広告のほうがすぐに広告を出すことができるため、即効性が期待できます。

リスティング広告と同様に成果を見ながら細かく管理していく必要があります。

他メディアへの広告

ポータルサイトやアプリなどにバナーや広告を掲載し、そこからのアクセス流入を狙います。掲載先によって単純なアクセス数の増加は狙えますが、ユーザーが興味を持ってくれるかどうかは別問題です。

費用対効果が期待できるかどうか、というリスクがあります。

テレビCMや新聞雑誌などへのオフライン広告

Web上に限らず、様々な媒体へ広告を出稿します。コストは割高ですが、普段頻繁にWebを使わない人にも広く認知してもらえる可能性があり、大きな効果が見込めます。 特にWEBに慣れていない年配の人向けには有効な方法になります。

プロモーションには上記のようにいくつかの方法がありますが、すべてを実行する必要はなく、予算やターゲットに合わせてより効果の望める方法を適材適所で検討していくことになります。

実際にこのようなマーケティングの部分を担当するのはWebマーケッターという仕事の場合が多いですが、フリーランスなどすべてを自分で担当する場合や、より反応率を求めていく際に必要な知識となりますので、まずは大枠の概要は理解しておきましょう。

4.2 コンバージョン

コンバージョンとは、Webサイトの成果のことを指します。簡単に言えば、最初に定めたゴールを達成することです。例えばサイトの目的が「デザインセミナーに参加してもらうこと」であれば、実際に当日参加してもらうことがコンバージョンとなります。

さらに最終目的が「デザインスクールへの申し込んでもらいたい」であれば、実際にセミナー参加してもらった後にスクールへ入会してもらうことがコンバージョンとなります。

コンバージョンはサイトの目的によって変化し、それぞれ資料請求であったり、問い合わせがコンバージョンの場合などもあるので様々です。

訪問者数に対し、コンバージョンに至った件数の割合のことを「コンバージョン率」と呼び、数値化することで、サイトの成果として評価します(コンバージョンレート・CVR・転換率、とも呼ばれます)。

これがWEBサイトの善し悪しの判断基準になります。

例えば100人の訪問者のうち、10人がコンバージョンした場合、コンバージョン数は10となり、コンバージョン率は10%という計算になります。

ここに広告を含めると、最終的な費用対効果を明確にすることができます。

例えば、ある商品を販売している場合は「コンバージョン=商品の購入」と定義します。

そしてサイトを訪問してもらうためのコストは広告1クリックあたり100円です。この、有料広告の1クリックあたりの料金のことを「CPC(Cost Per Click)」と言います(またはクリック単価とも呼ぶ)。

そして広告を利用してサイトに100人が訪れ、そのうち10人がコンバージョンした場合

- 訪問者数:100

- コンバージョン数:10

- コンバージョン率:10%

- CPC:100円

となり、コンバージョン1件の獲得にかかったコストは

- (100人×100円)÷10人 = 1,000円

となります。

このコンバージョン1件の獲得にかかったコストのことを「CPA(Cost Per Acquisition)」と呼びます。

コンバージョンを正しく理解することで、今サイトにはどのくらいの人が訪れ、そしてそのうちのどのくらいの人がコンバージョンしているのか、コンバージョン1件に一体いくらかかっているのかを把握し、コンバージョン率を上げるための最適な方法を探すことができます。

この辺りは実際に案件を獲得し、WEBサイトを解析しながら徐々に理解を深めていきましょう。

4.3 利用者の気持ちになってWebサイトを考える

コンバージョン率を上げるためにと間違った認識のまま、配信者側の意図だけを全面的に出してしまうことがあります。今日のWebサイトはただ情報を提示するだけの一方的なメディアではありません。それを利用してくれるユーザーがいてこそ成立します。

クライアントのビジネス目的をWebサイトによって叶えることも大切ですが、叶えるためには実際に訪問してくれるユーザーの立場で考えることも必要です。ユーザーが何を求めているのか、相手の立場になって考え、Webサイトを利用する一連の流れの中で、いかにユーザーの期待する必要な情報へと的確にナビゲートし、スムーズに目的を達成できるかを考えることがWebデザインの第一歩です。

情報やサービスを提供する配信側と、それを利用するユーザーへの配慮のバランスを取りながらWebデザイナーは様々な角度からWebサイトをデザインする必要があります。